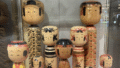

| タイトル | こけし |

| 作者 | 不明 |

| 設置場所 | 仙台市青葉区 JR仙台駅 |

こけしは、江戸時代後期(文化・文政期)に東北地方で子どもの玩具として作られ始めた。その後、東北各地の温泉場の土産物として人気を博した。地域によって「きでこ」、「こげす」、「きぼこ」などとも呼ばれていたが、混乱を避けるため関係者が相談して1940年に「こけし」と統一された。丸い頭が芥子の実に似ている、あるいは江戸時代な子どもの髪型である芥子坊主から「小芥子」、木を削ってつくるので「木削子」などが語源と言われている。

伝統的なこけしには12の系統があるが、この12系統以外にも、全国で新しいスタイルのこけしが生み出されている。

パブリックアート散歩 - Google マイマップ

ブログ用地図

コメント