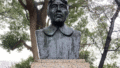

| タイトル | 日野熊蔵之像 |

| 作者 | 小金丸幾久 |

| 設置場所 | 東京都渋谷区 代々木公園 |

| 製作年 | 1965 |

日野熊蔵は、徳川好敏とともに、日本で初の飛行機による飛行を成功させたパイロット。

日野は1878年に熊本県人吉町に生まれる。生家は旧相良藩士の家。1898年に陸軍士官学校を卒業する。1899年に陸軍歩兵少尉に任官。日野は発明家でもあり、1904年に日野式自動拳銃を発明。日、米、英で特許をとり市販も開始するが、構造上の不備があり暴発。本人も左手指と背中を撃ち抜かれる重症を負い、生産も止まった。臨時軍用軽気球研究会に所属していた日野は、飛行機も自力で開発し、1910年3月に新宿の戸山ヶ原演習場で試験飛行を行うも、自作飛行機については失敗に終わった。

日野は、同1910年5月末に徳川好敏とともに渡仏し、アンリ・ファルマン飛行学校エスタブ校に入学し飛行機について学習。のちに単独でドイツに渡り、ヨハネスタール飛行場で操縦技術を学ぶとともに、ハンス・グラーデ単葉機を購入する。日本に戻った日野は、1910年12月14日に、ここ代々木練兵場でハンス・グラーデ単葉機を駆った日野は試験飛行に成功。しかし、当時の見解で完全な飛行ではないということになり、日本における公式の初飛行は、5日後の12月19日にアンリ・ファルマンⅢを操縦した徳川好敏ということになっている。日野熊蔵も同日に、グラーデで飛行に成功した。ここに、輝かしい日本の航空の歴史は始まった。

日野は、1911年から12年にかけて「日野式飛行機」を開発するが失敗。1912年の「日野式3号」、3号を水上機に改造した「日野式4号機神風号」といずれも失敗する。また、発明に没頭しすぎて協調性を欠き、九州に左遷されたのち、航空機開発からも外され、1919年、40歳で陸軍を辞する。

退役後は発明で身を立てるべくヘリコプター、ジェットエンジン、自動小銃などの開発に関わるがいずれも実用化には至らなかった。東京大空襲で発明品や設計図の全てを失い、1946年に、困窮のなか栄養失調で亡くなる。まさに発明バカの一生と言える。

日野は前述のように初飛行前の1910年3月に自作の飛行機の実験に失敗しているが、同年10月に、臨時軍用軽気球研究会メンバーで海軍所属の天才エンジニア奈良原三次も戸山ヶ原演習場で、自作の奈良原1号を使った飛行実験を行ったが、これも失敗に終わる。研究会から許可されたエンジンが奈良原の意図したものと違っていたからだという。この行き違いがなければ、日本の初飛行は国産の奈良原1号で戸山ヶ原が舞台だったかもしれない。奈良原は海軍を辞した。日本の国産飛行機の初飛行は翌1911年の奈良原の開発した奈良原2号で、舞台は所沢だった。

この小金沢の幾久製作のの銅像は、発明で世界を変えようとした男の不適な笑みが浮かぶ。

コメント