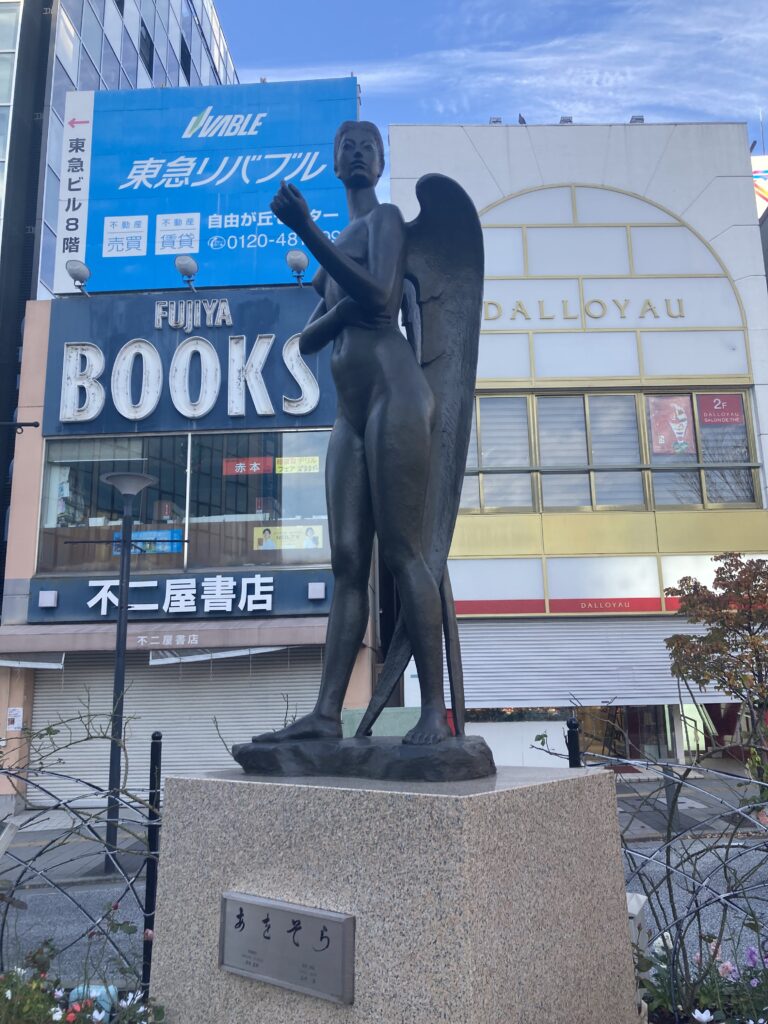

| タイトル | あをそら |

| 作者 | 澤田政廣 |

| 設置場所 | 東京都目黒区 東急線自由が丘駅前 |

| 製作年 | 1961 |

説明板が添えられている。

自由が丘駅前広場の生い立ち

昭和の初め、この地には田畑がのどかに広がっていました。

昭和2年、当時の衾西部耕地整理組合長の栗山久次郎氏が街の発展のためにと五島慶太氏と交渉を重ね、この地に駅を誘致することに成功しました。当時は「九品仏」という駅でしたが、昭和4年には大井町線も通り、駅の名称も「自由ケ丘」と改名し場所も現在の位置に移されました。

その後、自由が丘の街は商店街、住宅地とも発展を遂げ、駅前には建物が建ち並んでいましたが、戦争が激しくなるとともに建物は強制疎開で取り壊しとなり、残存していた建物も昭和20年の空襲で焼失し、自由が丘の街は焼け野原になってしまいました。

戦後、駅前の復興について話し合いが行われましたが、元のような商店街を望む人と駅前広場をつくったほうが良いという人との間で大論争があったといいます。結果とし駅前広場をつくることに決まりましたが、当時から先進的な考えを持っていた自由が丘の人々の気質が垣間見られます。

昭和22年に駅前広場が誕生しましたが、しばらくの間はわずかな植え込みにロータリーがあるだけで、決して立派なものではありませんでした。やがて駅前も商店街としての街並みが整うにつれて、街のシンボルとして外国の広場のように彫像を設けたらどうかという話になり、当時の商店街連合組合の事業として実施することになりました。

彫像の制作は彫刻家の澤田政廣氏に依頼し、完成したのが自由の女神像「あをそら」です。昭和36年のことでした。以来、自由の女神像は街のシンボルとして、自由が丘の街を見守り続けています。

このたびの自由が丘駅前広場整備は、自由が丘住民代表と目黒区が2年余にわたる検討を経て完成したものです。これまでの車優先のロータリーから安心して歩けるように歩道を拡幅し、女神広場も設けました。進取の気性に富んだ先人の努力に感謝しつつ、人に優しい自由が丘駅前広場をいつまでも美しく保ち、楽しく活用したいものです。

平成23年4月目黒区

澤田政廣は1894年に静岡県の熱海に生まれる。実家は廻船問屋「亀屋」を営んでいた。旧制韮山中学校(現在の韮山高校)を19歳で中退し、山本瑞雲に師事して彫刻を学ぶ。1924年、30歳にして東京美術学校で朝倉文夫の指導をうける。のち、帝展等で受賞を重ねる。

この作品は、大きな翼を持つ女神がスッキリと美しい。50年以上経っているのに、艶やかでよく磨かれている。雨天でも夜でも心のなかの青空をよく映しだす鏡のように。

パブリックアート散歩 - Google マイマップ

ブログ用地図

コメント