| タイトル | 駒場農學碑 |

| 作者 | 高橋偵造(書) |

| 設置場所 | 東京都目黒区 東京大学駒場Ⅰキャンパス |

| 発祥年 | 1874 |

駒場は、日本の近代農業発展に寄与した重要な場所。1873年に内務書所管の農事修学場が内藤新宿に設立され、1874年にはここ駒場に移転、駒場農学校と改称された。駒場という名も残っているよう、古代から中世にかけては馬の産地として名を馳せた。江戸時代には、享保期にここは将軍家の鷹狩場となり、吉宗のころに薬園も開設されたという。

1886年に東京山林学校と統合し、東京農林学校となる。さらに1890年に東京帝国大学と統合する。現在の東京大学農学部、筑波大学環境学群、東京農工大学の前身となる。

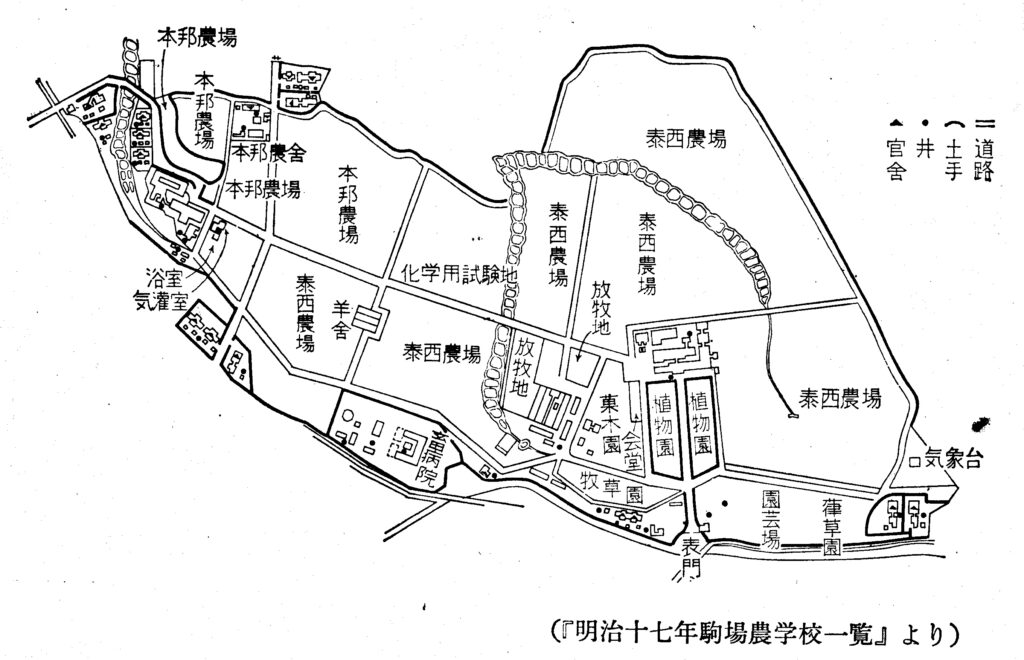

駒場では、主にドイツの農業を取り入れた教育・研究が進められた。下に、Wikipediaから引用したパブリックドメインの図面を掲載する。主に欧米の作物を試植する泰西農場と、日本の作物の研究のための本邦農場が設けられている。植物園や牧場、家畜病院、気象台も備えた本格的な農学校だった。菓木園は果樹園のこと。葎草園もある、葎(むぐら)はつる植物のこと。当時の風景が彷彿とする。

高橋偵造は1875年生まれの農芸化学者。長野県松本深志高校から第一高等学校、東京帝国大学に進み、大蔵省に任官、醸造試験所に勤務した。1922年に母校の教授となる。発酵学、菌学の第一人者で、清酒や醤油、味噌などの自然純粋培養による菌学的研究を確立した。

1935年に、旧制一高との用地交換のため駒場の地を後にして農学部は本郷の弥生キャンパスに移転する。

パブリックアート散歩 - Google マイマップ

ブログ用地図

コメント