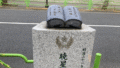

| タイトル | 築地外国人居留地跡(1868〜1899) |

| 作者 | 不明 |

| 設置場所 | 東京都中央区 居留地中央通り |

| 製作年 | 1989 |

| 発祥年 | 1868 |

碑文を記す。

築地外国人居留地跡

所在地 中央区明石町地区

安政5年(1858)6月、江戸幕府はアメリカと修好通商条約・貿易章程に調印し、これを原型として同年にオランダ・ロシア・イギリス・フランスともそれぞれ締結しました(安政五カ国条約)。

この条約に基づき、箱館(函館)・神奈川(横浜)・長崎・新潟・兵庫(神戸)の5港を開港し、江戸・大坂(大阪)の開市を取り決めました。日本における外国人居留地は、条約締結国の外国人の居住や通商のための専用特別区として開港場・開市場の土地に設けられました。

江戸(東京)の開市は、明治元年11月19日、明治新政府のもとで実現し、現在の明石町地区に築地外国人居留地が設定されました。

築地外国人居留地は、商館の多かった横浜や神戸などとは異なり、外国公使館や領事館をはじめ、海外からの宣教師・医師・数師などの知識人が居住し、数会や学校などを数多く開いて教育を行っていました。

このため、築地外国人居宿地で発祥・開設されたキリスト教系の学校も多く、現在も校名や所在地を変えながら発展を続けており、当地区内には発祥を記念した石碑が数多く建てられています。

文数地区として大きな特徴を持っていた築地外国人居留地は、条約の改正によって明治32年に廃止されるまで、日本の近代化に多大な影響を与えた一地区を形成していました。

居留地時代のレンガ塀遺構

右にあるレンガは、イギリス積みで積まれた築地外国人居留地時代のレンガ塀遺構の一部です。明治期に居留地の52番(明治11年~32年:聖パウロ教会)と42番(明治9年~22年:新栄女学校、明治28年~32年:東京中学院)の地境に建てられて以降、関東大震災や空襲による戦渦を免れ、現在の明石町1番23号と明石町15番(明石小学校)の地境にあたる場所に残されてきました。

このレンガは、平成24年7月に竣工した明石小学校の整備にあわせてここに移設したもので、明治期の当地域に外国人に居留地があったことを物話る貴重な遺構として保存しました。

ガス街灯の柱

このガス灯の柱は、コリント風の様式で上部にある左右20センチメートルの腕金や下部に施された帯状の繰り形など、特徴的な装飾が見られる鋳鉄製の柱です。照明ランプ部分は、電気灯として使用されていたランプを修復した上で、後年に取り付けたものです。

柱部分は、形状や材質などから判断して明治末年頃のガス街灯のものであると推定されます。明治情緒を偲ばせるガス街灯の柱からは、文明開化の象徴として輝いていた頃の様子が想像されます。

東京築地鉄砲洲景 歌川国輝画(中央区立郷土天文館所蔵)

平成25年3月 中央区教育委員会

パブリックアート散歩 - Google マイマップ

ブログ用地図

コメント