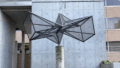

| タイトル | 創立者の像 |

| 作者 | 山田朝彦 |

| 設置場所 | 東京都千代田区 明治大学駿河台キャンパス |

| 製作年 | 2011 |

| 備考 | 明治大学創立100周年記念 |

矢代操、岸本辰雄、宮城浩蔵の3人のレリーフが彫られている。

矢代操は、1852年に鯖江藩の藩士・松本伝吾の三男として生まれる。矢代家の養子に入り、1870年に貢進生として上京。大学南校(後の東京大学)から司法省明法寮(後の司法省法学校)に進む。同期の岸本辰雄、宮城浩蔵はボアソナードの推挙によりフランスに留学するが、矢代は「新入諸生徒ニモ及ハサル」成績のため留学は叶わず、司法省への入省もできず、私立の法律出版社の時習社設立に動く。また、講法学舎という法律学校の講師となり、フランス帰りの岸本辰雄、宮城浩蔵を講師に誘い、のち、1881年に3人で明治法律学校を設立する。元老院、貴族院などにも奉職する。明治大学の基礎を築いた矢代は、39歳で腸チフスのため世を去る。

岸本辰雄は1851年に鳥取藩士岸本平次郎の三男として生まれる。戊辰戦争に従軍した後、1970年に貢進生としとして東京に登り、大学南校に入学。矢代、宮城の同期となる。さらに、ともに新設された司法省明法寮に進む。1876年に卒業すると、宮城浩蔵、小倉久の2人とともにフランスに留学。パリ法科大学でフランス法律学士を取得。帰国後、判事に任官となり、東京大学講師なども務める。1881年に矢代操、宮城浩蔵と3人で明治法律学校を設立する。判事を務めながら1889年に明治法律学校の校長となり、1912年に現職のまま亡くなるまで学長を務める。岸本は、大学への通勤途中の電車の中で突然倒れ、救急搬送されたがそのまま急逝した。60歳だった。

宮城浩蔵は1852年に天童藩の御典医・武田玄々の二男として生まれる。天童藩士宮城瓏治の養子となる。宮城も戊辰戦争に従軍した後、1870年に貢進生として上京し大学南校に入学、矢代や岸本とともに司法省明法寮の一期生として入学、ブスケ、ボアソナードらに学ぶ。卒業後、1876年から宮城らとフランス留学。パリ大学に入学し、リヨン法律大学に転学して法律学士号を取得する。帰国後、大審院判事となる。1881年に、矢代操、岸本辰雄とともに明治法律学校を設立。1888年から教頭を務めた。矢代や岸本は民法など法律全般を範囲としたが、宮城は、特に刑法研究のスペシャリストで、「東洋のオルトラン」と称された。1890年に山形1区から衆議院議員選挙に出馬しトップ当選を果たす。1894年に腸チフスにより逝去。42歳の若さだった。

コメント